こんにちは、こさか歯科クリニックです。

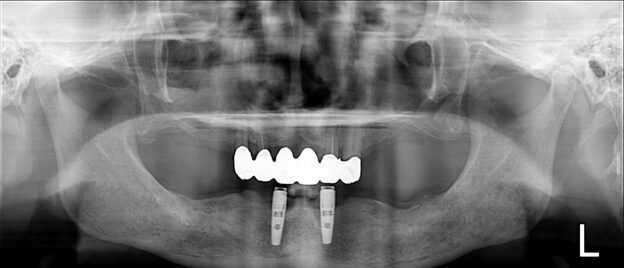

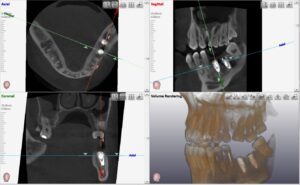

左下臼歯部にインプラント埋入された状態のCT画像。

⚫️インプラント治療には、一次手術と二次手術と2回の手術を行う「2回法」と、1回の手術ですませる「1回法」があります。

2回法は、インプラントを埋入後にいったん歯ぐきを閉じてインプラント体とあごの骨の結合を待ち、その後2度目の手術をしてインプラントの頭を出し、アバットメントを取りつけます。それに対して、1回法はインプラント埋入と同時にアバットメントをつける方法で、手術が一度ですみ、2回法にくらべて治療期間を短縮することができます。

適用症例が広いのは2回法で、より慎重に治療を進めたい場合に用いられます。前歯の審美治療、再生療法が必要なかた、持病のあるかた、タバコを吸うかたなどは、通常2回法が適用されます。1回法は、比較的治療条件のよいケースで選択されるのが一般的です。

⚫️予備治療

インプラントを埋入する準備のために行う予備治療は、すべてのかたに必要なわけではありません。炎症がなく骨量も十分で、条件的に問題がなければ、予備治療が必要ない患者さんもなかにはおられます。

ただ、歯を失うに至った原因によっては、インプラント治療を不利にする状況がお口のなかに生じていることが少なくなく、予備治療が必要になるケースはめずらしくありません。

たとえば、歯周病で歯を失った場合、その周りの歯にも大なり小なり歯周病の炎症が起きています。そこで、まず歯周病をしっかりと治療し炎症を止めなければなりません。周りに細菌感染があっては、インプラントを埋入しても今度はその細菌がインプラントの周りの骨に感染しかねません。もしも感染が起きれば、インプラントとあごの骨は結合せず、どんなに巧みな術者でも、治療を成功させることは難しいのです。

また、歯を失うほど歯周病が進行したかたのあごの骨は、炎症によって減ってしまっています。インプラントを安定させるための骨が足りない場合は、再生療法を行い骨を増やす必要があります。こうした予備治療は、インプラント治療を成功させるカギを握っているといっても過言ではありません。

予備治療が必要と診断されたかたは、予備治療の期間を含めた治療計画についてじっくり説明を受け、気がかりなことは遠慮なく質問して治寮について発しましょう。

●歯を失うと、その周りの骨は「歯を支える」という役割を失ってしまうため自然と減ってしまいます。入れ歯、ブリッジ、インプラント治療のいずれを選ぶ場合も治療に不利になりますので、歯を失ったら早めに歯科医院で相談しましょう。

●インプラントは、いったんあごの骨と結合すると、がっちり固定して動きません。インプラントを入れた後は矯正治療ができなくなってしまいますので、矯正治療をご希望のかたは、インプラント埋入前に必ずご相談ください。

⚫️治療を受ける前に知っておきましょう。

インプラント治療を受ける前にぜひ知っておいていただきたいことや、患者さんからよくある質問をまとめてみました。

●なぜ治療に時間がかかるの?

インプラント治療は、インプラント体を埋入してからあごの骨に結合するまでに(多くの因子・条件に左右されますが)おおむね1~4ヵ月かかります。インプラントの改良により、この期間は徐々に短縮してきていますが、それでもこれだけ時間がかかるのにはわけがあります。

インプラント治療は、チタン製のインプラント体とあごの骨がガッチリと結合してはじめて機能しますが、この結合は接着材でつけたり部品をはめ込むのではなく、骨の生体反応によるものなのです。つまり、インプラント治療を成功させるには、骨の自然治癒力を見守りじっくりと待つことが不可欠。治療に時間がかかるのはそのためです。

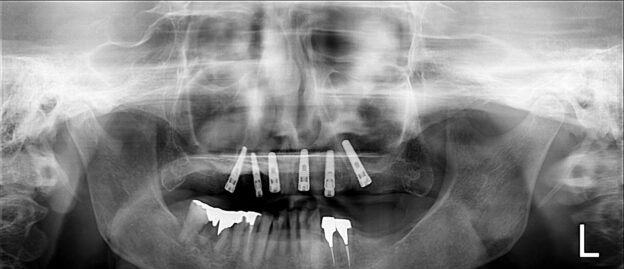

歯がないところにインプラント埋入し、骨と結合する治癒期間をおきます。

●タバコを吸ってるけど大丈夫?

喫煙はインプラント治療の大敵です。

インプラントを入れると決めたらぜひ禁煙しましょう。「禁煙はどうしても無理」というかたは、せめて術前・術後の数週間、喫煙本数を可能な限り減らしてください。喫煙は、歯ぐきの傷の治りを遅らせ感染のリスクを高めるばかりか、骨の結合を遅らせて治療の邪魔をします。ぜひご協力をお願いします。

●治療に不適応なケースとは?

▪️成長過程にあるかた

▪️免疫不全症のかた

▪️抗がん剤で治療中のかた

▪️放射線療法を受けているかた

▪️ホルモン療法を受けているかた

▪️チタンアレルギーのかた

▪️骨粗しょう症のお薬を多量、長期にお使いの

かた

▪️また、全身疾患の病状を良好な状態にコント

ロールできていないかたなどはインプラント

治療に不適応な場合があります。なお、全身

疾患のある患者さんの場合、歯科医師が主治

医と連絡をとり、治療が可能かどうかを確認

して進めさせていただきます。

●手術後の痛みや腫れは?

痛みの感じかたは個人差があるので一概には言えないのですが、再生療法などをしていない通常のインプラント治療であれば、術後1日ほど軽く痛む程度でしょう。免疫応答がさかんな若い人ほど腫れやすいですが、腫れが引くのも早く、年齢が高いほど腫れは少ないー方、腫れが引くのは遅くなります。しかし、痛みが治まってきていれば心配いりません。痛みが増すようでしたら、治療を受けた歯科医院で診てもらいましょう。

術後の痛みや腫れについては、かなり個人差があるように思います。複数本を埋入し、同時に大規模な骨造成をするような手術の方が、一般的には術後の不快症状が出やすいと考えられます。しかし、施術を受けられた方で、「あまり痛くなかったし、ハイキングしてきた」とへっちゃらな方もいらっしゃいました。一方で、1本のみの埋入手術で、不快感を強く感じられるケースもありました。

●インプラントが壊れたら?

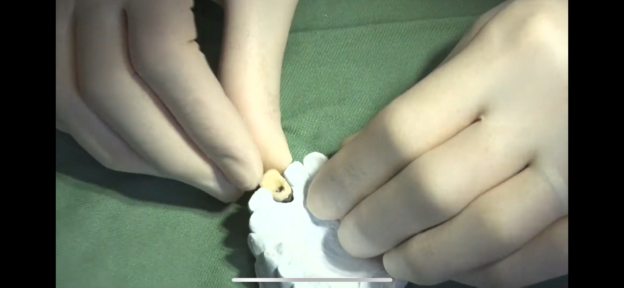

インプラントの構造でいちばん壊れやすいのは、上部構造(被せ物)です。

インプラントで強く噛めるようになるうえ、天然歯のときにはあった噛む力を感じる歯根膜がないため、噛む力の加減が働かず、上部構造が欠けたり割れたりしやすいのです。インプラント体が壊れたわけではないので、上部構造だけの修理・交換で対応できます。ご安心ください。

●手術後の食事はどうする?

そっとしておくために、食事は反対側の歯で食べてください。とくに抜糸するまでの1~2週間は手術したところの絶対安静期間なので噛まないようにお願いします。なかでも再生療法を受けたかたは、歯ぐきで食べられる軟らかな食事を。治療の成功にかかわる重要なお願いなので、しばらく不自由をおかけしますがご

協力をお願いいたします。

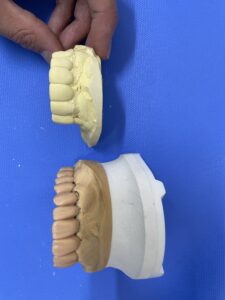

●治療期間中に仮歯は入れられるの?

これはケースバイケースです。患者さんがお困りにならないようさまざまな工夫をさせていただきますが、難症例の場合、治療を成功させるために、入れ歯も仮菌も使わずにそっとしておく期間もあるからです。入れ歯や仮歯を使えない期間があるかどうかについても説明を受け、それも含めインプラント治療を選択するかをお考えいただければと思います。

●インプラントが結合しなかった?

しっかりとした検査と診断、予備治療を終えて治療をしているのであれば、もし結合しなかった場合でも、早期に抜いて再治療をすることができます。あごの骨の穴は数カ月でもとどおりにふさがりますので、それを待って再埋入を行います。順調に結合が進むよう、「手術したところで噛まない」などの歯科からのお願いごとに注意してお過ごしください。

メンテナスでお会いしましょう!

インプラント治療が終わったら、定期的にメンテナンスを受けて検診とクリーニングでよい状態を長持ちさせていきましょう。

⚫️インプラントは人工の歯だから、「もうこれでむし歯にも歯周病にもならないと思っているたもおられるかもしれません。たしかに、インプラントはむし歯にはりません。でも歯周病にはなります。放っておくと、歯周病とそっくりの病気、「インプラント周囲炎」という病気になってしまうのです。

インプラント周囲炎とは、インプラントを支えるあごの骨に炎症が起きる病気。天然歯のときと同様、インプラントの周りに歯石がついて、プラークがたまることによって起きます。そこで、インプラント治療が終わったら、今度は治療のためでなくメインテナンスのために、ぜひ歯科医院に定期的においでください。

メインテナンスでは、毎日の歯みがきやフロスでプラークがきちんと取れているかのチェックや、ご自分に合った歯みがきの仕方を教わることができます。インプラントにプラークや歯石がこびりつかないように、クリーニングも受けられます。

また、インプラントが入ると、つい強い力で噛んでしまうので、もしも噛み合わせが悪くなっていると、上部構造の欠けやネジのゆるみにつながりやすいのです。噛み合わせのチェックをすることで、そうしたリスクの軽減ができます。

インプラント治療は、入れたら終わりではありません。快適に使い続けるには、むしろ入れてからのお手入れが重要です。放っておいてインプラントの周りがプラークや歯石だらけになると、今度はインプラントの周りに炎症が起き、あごの骨との結合が失われて、せっかくの治療が機能しなくなってしまいます。

治療が終わったら、今度はメインテナンスでお会いしましょう。歯科医院とのお付き合いを予防中心に変えると、インプラントの快適な状態を長く維持できるだけでなく、残っている周りの歯の健康も、歯科のプロフェッショナルといっしょに守ることができます。